公民電廠是什麼?如何成立、參與公民電廠?公民電廠常見操作模式說明!

你有聽過「 公民電廠 」嗎?在全球淨零風潮下,許多國家都開始積極進行能源轉型、發展綠能產業,而公民電廠這樣的綠能商業模式正逐漸在台灣興起,不少民眾都選擇投入,成為公民電廠的一份子。那麼公民電廠究竟是什麼?又能為台灣的能源轉型帶來什麼幫助呢?就讓筆者來跟你好好解釋吧!

公民電廠是什麼?

簡單來說,「 公民電廠 」是一種民眾自己發展的再生能源事業,強調「公民自主參與」。公民電廠以公民為主體,將過往觸不可及的「發電作業」帶入民眾的日常生活中,由一群人一起自主發起的發電計畫,不論是中小企業又或者是社區居民,只要是對於公民電廠有意願的群體都能參與,為台灣的能源轉型盡一份心力。

而公民電廠這樣的概念及操作方式,在歐洲及日韓相當常見,像是不少歐洲家庭都會在自家裝設太陽能板,這其實就是實踐公民電廠概念的一個例子。與其他國家相比,台灣雖然在公民電廠上的發展較為緩慢,不過近幾年公民電廠的興起加上政府的支持,也成功帶出了許多參與模式。

公民電廠的發起模式有哪些?

目前台灣公民電廠的發起模式,依照發起主體的不同大致可以分為三種類型,根據經濟部能源局的定義,分別是「 公民自主發起 」、「 系統營運商發起 」以及「 地方政府主導發起 」。而在後續的售電方面,可以選擇將生產出的電能全額躉售、自發自用或以直、轉供方式供電給用戶。

💡【房感補充站:什麼是直供?轉供?】

- 直供:再生能源發電業會設置電源線,直接連結用戶,並供電給用戶

- 轉供:再生能源發電業會透過輸配電業電力網,傳輸電能供電給用戶

(一)公民自主發起

「 公民自主發起 」指的是以民眾為主來發起計畫,由民眾透過自行出資或對外募資(向銀行借貸)的方式自行建立電廠,並委託相關系統業者協助建置再生能源的發電設備(例如:太陽能板)及後續的營運及維護,而民眾可以自行決定產出的電該如何出售。

由公民發起的電廠,透過公民自主參與的模式,因為不受私人大企業或官方主導,反而比起地方政府或系統商發起推動的公民電廠操作模式,可以有更自由的操作空間及彈性。

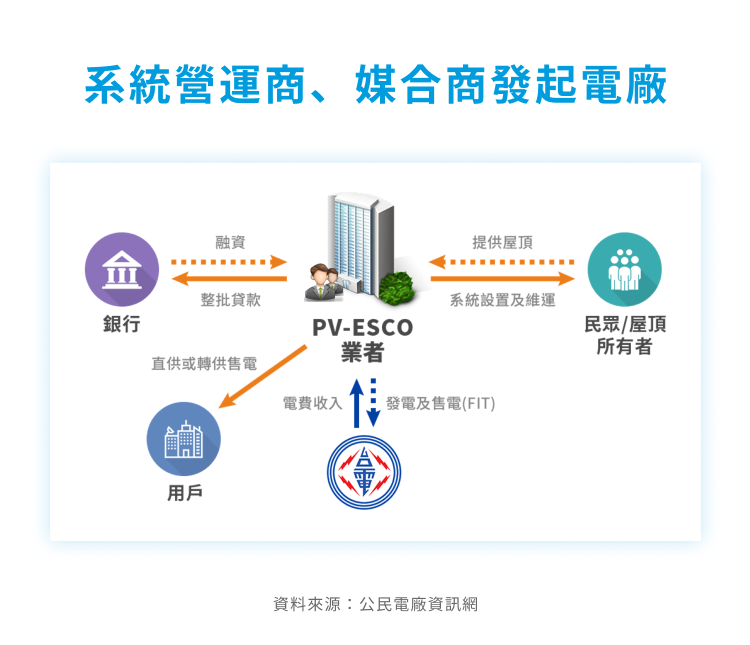

(二)由系統營運商、媒合商發起

透過系統商或媒合商來執行公民電廠,民眾不用自行出資、募資以及找系統業者,也無須負擔太陽光電設置成本及後續營運維護,從建置與維運等相關事項都由系統營運商承攬,屋主/民眾只要負責提供屋頂空間即可,除了收取租金之外,還可以共享售電收益。

(三)地方政府主導發起

由地方政府主導發起的操作模式較為特別,主要是透過地方政府成立區域能源公司,整合轄區內之再生能源相關產業,號召公民入股。由地方政府來執行,有別於前面兩種方式需要有額外的支出,民眾在這樣的操作模式裡,轉變成投資人的角色,只要負責出資即可。

過去 2019 年的「新北市鄧公國小公民電廠」就是透過地方政府主導發起的實際案例,新北市政府將產、官、民三方力量進行結合,建置出第一座學校公有屋頂型的公民電廠示範基地。

公民電廠發起模式懶人包

介紹完三種台灣常見的公民電廠發起模式,筆者也針對這三種發起模式的差異以及優劣勢整理成表格,提供給想發起公民電廠的讀者參考:

| 參與方式 | 公民自主發起 | 民間系統商發起 | 地方政府主導 |

| 民眾在參與過程中的角色 | 類似於「店家」的角色,從興建到售電,都需自行負責及營運 | 類似於「房東」的角色,只需提供屋頂,其他營運事項由系統商承攬 | 類似於「投資人」的角色,只需投入資金即可 |

| 操作模式特色 |

|

|

|

資料來源:筆者彙整

公民電廠參與形式

介紹完公民電廠的發起模式後,讓我們來看看目前台灣是透過哪些方式來參與公民電廠吧!目前台灣公民電廠的參與形式,分為三個類型:社區型、網路群募型以及合作社型。

(一)社區型

「 社區型 」的特色是以社區民眾為主體,將發電設備架設在社區中,產生的電力可提供社區自己使用外,發電獲利也可以同時用來回饋在地需求,連結電廠與當地社區,以凝聚地方對電廠的共同意識。社區型比較著名的例子有:達魯瑪克部落、嘉義明華社區、彰化臺西村等。

(二)網路群募型

「 網路群募型 」的特色是透過網路來進行集資,利用網路集資得以突破地緣的限制,讓身處不同地方、不同背景的人都有機會參與公民電廠,由大眾來認購光電板等。民眾只需要投入資金,電廠的經營由平台負責,集資者不用直接參與營運,可以省下許多成本及時間。

(三)合作社型

「 合作社型 」以公民團體為營運主體者,由理念相同的成員共組、營運以及決策,任何的計畫都由合作社內的成員討論及決定,像是由長年倡議反核減碳的主婦聯盟成立的「綠主張綠電合作社」就是台灣合作社型的著名例子。

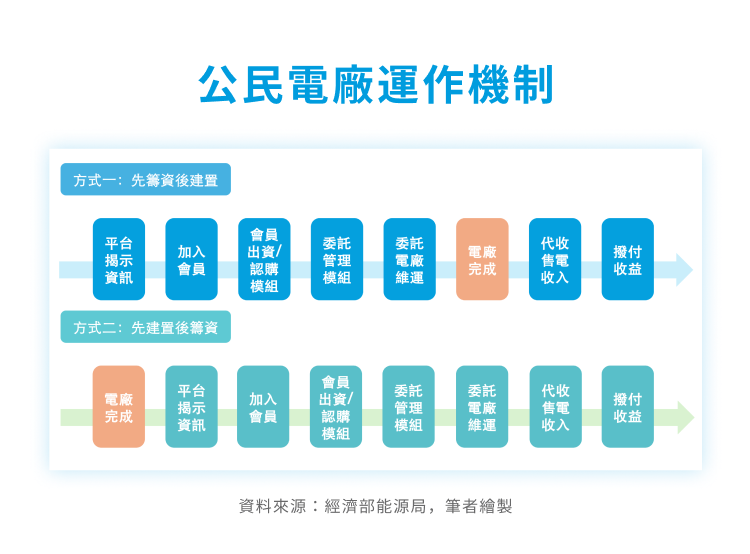

常見的公民電廠運作機制

那公民電廠的運作機制又是如何的呢?目前台灣常見的運作模式分為兩類,分別是「先籌資後建置」以及「先建置後籌資」,兩者的差別在於建置電廠的時間點不同,前者主要是先找到民眾認購後再去興建電廠;後者則是先建置電廠後,再請民眾進行認購。

台灣公民電廠目前面臨什麼困境?

隨著政府政策的推廣以及能源轉型意識的抬頭,公民電廠的風潮在台灣開始興起,不少民眾、社區、中小企業都紛紛投入。不過台灣在推動公民電廠的過程中依然存在著許多阻礙,而最大的困境還是一般民眾間的溝通以及對於建立公民電廠的共識。對此,筆者在本段落將目前公民電廠的困境整理為三大類,供讀者參考:

困境一:申請程序冗長且檢附文件繁雜

目前台灣在操作公民電廠的相關文件,在申請程序及檢附文件上都過於複雜,光是架構太陽能板的申設流程就有將近快 20 道程序。目前也有不少聲音希望修法簡化公民電廠的申請流程,鼓勵更多民眾投入。

困境二:無法找到合適屋頂

架設太陽能板的地點往往選擇在較為空曠的平台或屋頂上,而目前台灣在尋找屋頂上主要在於限制過多,不論是私有屋頂或公有屋頂,往往都會受到許多限制。對此,除了需要符合外在條件(產權、無違建)外,同時也需要考量許多的社會條件,例如:區分共同所有權人是否同意、其他社區用戶的意見等。

困境三:公民電廠政策不夠完善

由於公民電廠的概念在台灣並不像其他國家已經行之有年,雖然政府在對公民電廠的態度已經漸漸積極,但法規及政策方面依然不夠友善,使得一般民眾對於公民電廠的認知依然淺薄。除此之外,政府與民間團體針對公民電廠的溝通也無法完全取得共識,也造成公民電廠在操作上的困境。

公民電廠常見問題

Q1. 設立一個公民電廠要花多少時間?

依照公民電廠推動資訊網資料指出,設置一個公民電廠,在申設程序分為工程施工及行政作業二部分。以第三型自用發電設備為例,設置約 10 瓩的發電設備為例,在系統安裝工程約需 2 週,行政作業方面約需 2~3 個月。

💡編按:「瓩」讀音為千瓦,用來表示 1000 瓦(W)=KW

Q2. 參加公民電廠的好處?

能源轉型相關的計畫,往往都需要耗費大量人力、成本,而參加公民電廠就成為了大眾參與能源轉型的一個管道。民眾可以主動參與再生能源開發,成為台灣能源轉型的一份子。

Q3. 可以去哪裡得到更多公民電廠的資訊?

目前經濟部能源署已經架設「推動公民電廠」的專屬網頁,網站除了有詳細的設置流程介紹以外,還提供了公民電廠的配套措施、示範案例、獎勵補助機制及參與方式等資訊。

【參考資料】

- 經濟部能源署-推動公民電廠資訊網

- 台灣大學社會科學研究院-風險社會與政策研究中心

- 綠色公民行動聯盟

- 能源轉型白皮書

【延伸閱讀】

Hi 喜愛學習的房迷,你本週的閱讀額度只剩3篇

30 秒免費加入房感會員,繼續縮短與房的距離吧!

加入會員還可共享感感集團會員福利,輕鬆達成跨域探索!