北門郵局都更案懶人包!超大公辦都更案!中華郵政塔規劃?

很多人一聽到「 北門郵局要都更了 」,第一個反應可能是:「蛤?這不是古蹟嗎,怎麼可以改建?」其實,北門郵局並不是要把整棟建築拆掉,而是納入一個更大的都市更新計畫中,用更現代的方式,讓這棟有歷史、有故事的老郵局活得更久、發揮更大的功能。

這篇文章,將帶你看懂北門郵局參與一場都更案的來龍去脈,從北門郵局的歷史背景、建築特色,到未來都更案的規劃與挑戰,帶你深入理解:一座古蹟如何不只是被保護,更能在城市更新中重新發光。

💡編按:北門郵局從日治時代起,就是臺北重要的郵政門戶。它曾經處理全台最多的信件與包裹,是資訊流通的中心;而現在,它正準備轉型為創新與金融產業的核心節點。從百年前的郵件集散地,到未來可能成為臺北「華爾街」的一部分,北門郵局的角色雖然不斷轉變,但始終站在城市發展的前線!

臺北北門郵局在哪裡?北門郵局的前世今生!

你有沒有曾經在忠孝西路上走著、抬頭看到一棟有點歐風、牆面貼著褐色磁磚的老建築,上面還有個復古大鐘?沒錯,那就是「 北門郵局 」。很多人以為它只是個普通的郵局,但其實它是台灣郵政史上重量級的存在,甚至見證了整個臺北的都市發展。

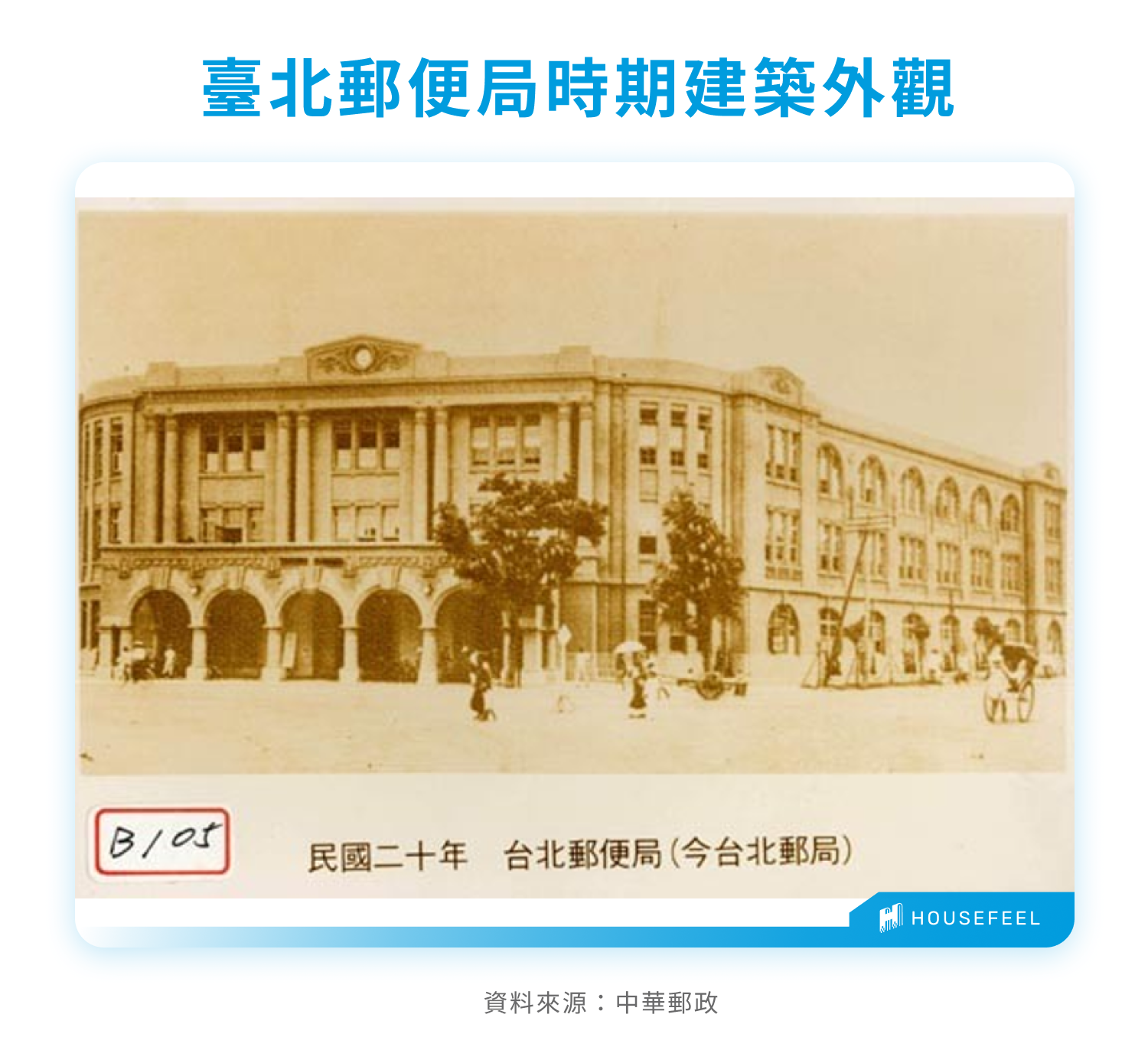

北門郵局的故事要從 1895 年說起,那年清朝割台,日本政府開始在台灣建設他們的行政系統,其中一項很關鍵的,就是「郵政服務」。於是,最早的臺北郵便局就被設在北門街(也就是現在郵局的南邊),郵政服務在一棟木造民宅裡開始運作。當時雖然只是一棟簡單的樓房,但這塊地已是當時最熱鬧的地方,緊鄰著臺北車站、官署林立。到了 1920 年代,隨著城市人口與郵件量大幅成長,原本的小郵局已經不堪使用,到了 1930 年,新郵局在原地重建,並成為全台灣最大的郵局,不只象徵郵政效率提升、服務量增加,更是當時一種現代化的國家門面

戰後,這棟建築隨著時間推移逐漸老化,自 1970 年代起,郵局內部便流傳著要不要拆除舊建築、改建成現代大樓的討論。但當這個想法一提出,立刻引來學界與地方民眾的強烈反對:「拆掉的,絕對不只是一棟老房子,而是整座城市的集體記憶!」。這場關於保存與發展的拉鋸戰延續多年,直到 1992 年,北門郵局終於被正式指定為市定古蹟,爭議才暫告一段落。現在的北門郵局除了仍在營運(而且是中華郵政最大的支局之一),也進駐了國立陽明交通大學、設立了郵政博物館分館。它變成一棟多元使用的「老靈魂新空間」。

北門郵局建築特色:一座隱藏在市中心的古典建築博物館

你可能每天經過忠孝西路都沒注意過,但北門郵局的建築,其實是臺北街頭少數還看得到的「歷史建築活化石」。從外牆的每一片磁磚、到室內的天花雕花,無一不是台灣建築工藝與歷史的縮影。

目前所見的北門郵局建築於 1930 年完工,由當時頗具聲望的日籍建築師「栗山俊一」操刀設計。他的風格融合了古典歐式元素與現代主義精神,打造出一種被稱為「折衷主義」的建築語彙。從北門郵局的外觀來看,整齊對稱的立面、柯林斯式柱頭、哥德式葉飾與希臘回紋等雕刻細節,處處展現濃厚的歐洲風格。而在這些華麗裝飾的背後,建築本體則採用了當時最先進的「鋼骨混凝土結構」,不僅堅固耐震,更兼具實用性與美學價值,是實用與優雅兼備的經典之作。

💡延伸閱讀>>>RC、SRC、SC差在哪?我家建築結構耐震嗎?建築結構總比較!

而最吸睛、也最有故事性的,莫過於北門郵局那面帶著褐紅色調的外牆!別看它低調內斂,其實貼在牆上的每一塊磁磚都大有來頭。這些可不是一般的建材磚,而是出自北投窯場燒製的「二丁掛」磁磚,尺寸小巧、色澤沉穩,貼工費時又講究。那咖啡色看起來文青感十足,但當年的設計其實是為了防空!這種「防空保護色」能讓建築在戰爭時不易成為空襲目標,可說是功能與美感兼具的務實選擇。這種一片片手工貼上的磁磚工法,在台灣稱為「一丁掛」或「二丁掛」,不只展現出當時職人對細節的堅持,也成為今日觀察歷史建築時的一大亮點。

然而,這些磁磚的保存並不容易。隨著北投窯場停產,一旦磁磚剝落,幾乎無法找到完全相同的替代品來修補。從 1970 年代開始,隨著建築年久失修,中華郵政內部曾多次提出拆除重建的構想,打算以現代大樓取而代之。所幸在各界學者與民眾的堅持下,2006 年啟動的整修計畫獲得臺北市文化局審查通過,最終在 2013 年底完成修復工程。在許多老建築早已被拆除、被遺忘的城市裡,北門郵局至今仍保有那面原汁原味的歷史外牆,格外珍貴。

北門郵局為什麼要都更?北門郵局會消失嗎?

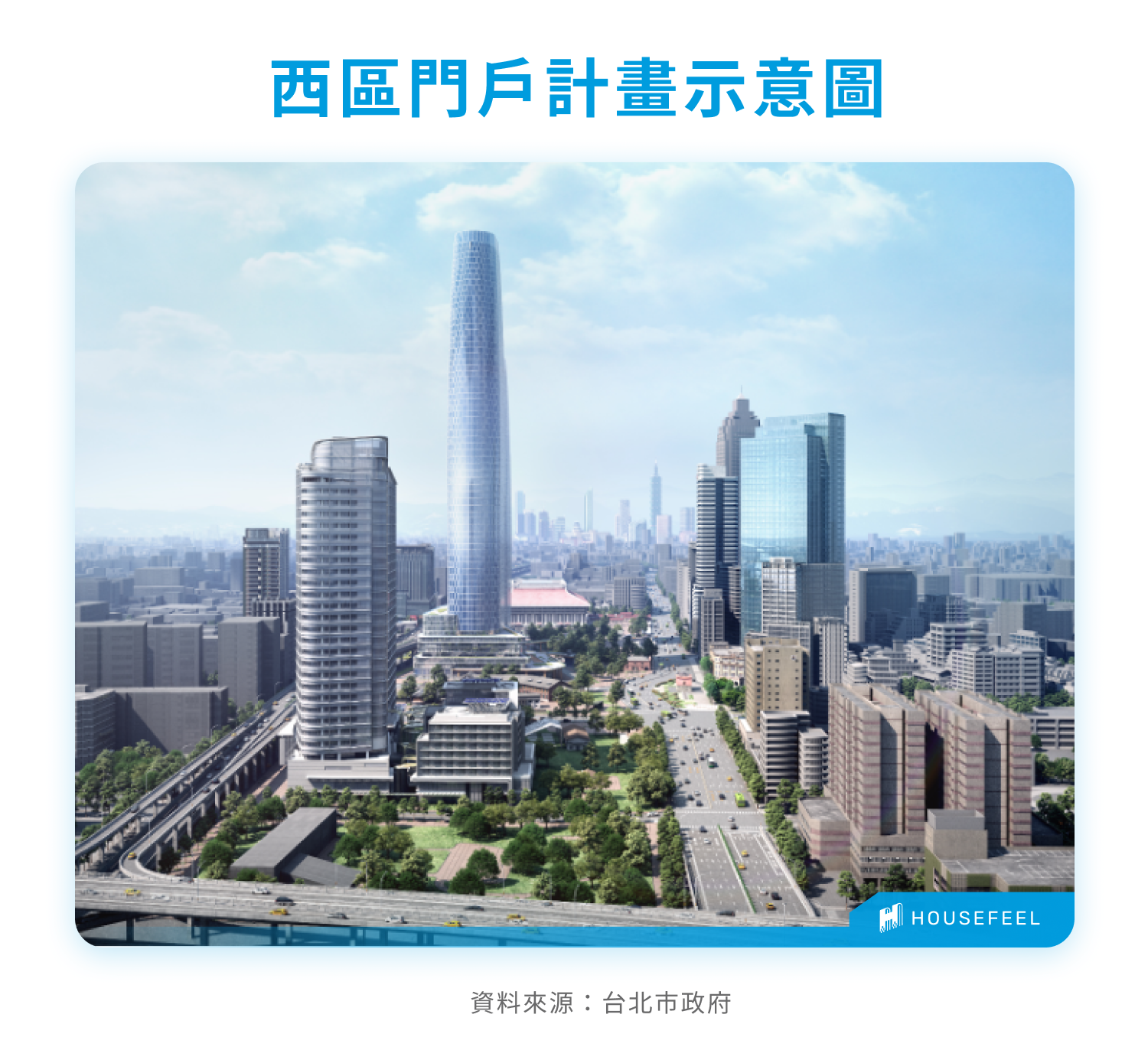

北門郵局,正好位在臺北市政府推動的「 西區門戶計畫 」核心區域。這個計畫的目標,是希望重新梳理臺北西側的城市結構,讓長期以來相對被忽略的臺北車站周邊與北門一帶,重新整理成一個有歷史感又有國際感的城市門戶。還記得 2016 年忠孝橋引道被拆除的新聞嗎?那就是西區門戶計畫的第一步,為的就是讓北門重新「現身」,讓大家重新認識這座城市的起點。

雖然郵局本身是古蹟不能拆,但它周邊的土地,包括學校用地、郵政用地、甚至是一些國營事業擁有的商業區,全都成了可以重新規劃的大塊拼圖。北門郵局因位在北門旁邊而得其稱,但正式來說它其實是「 臺灣郵政股份有限公司臺北郵局 」,因此這件公辦都更案也被稱為「 臺北郵局公辦都市更新案 」。它是標準的「公辦都更」,也就是由政府主導,土地持有人也都是公部門單位,像是中華郵政、財政部國有財產署等。根據目前的計畫,這次都更範圍涵蓋了北門郵局及其周邊共 7 筆土地,總面積約 14,228 平方公尺(差不多是 4,300 多坪)。

不過大家可能會好奇:為什麼要做這樣的更新?其實除了郵政業務已經不像以前那麼仰賴實體空間之外,這塊區域也被視為可以變身成臺北「金融與創意產業」聚落的潛力基地。未來這裡可能會有一座新式的郵政博物館、結合文創與金融的共享空間,甚至成為類似「城市創新園區」的場域,而古蹟級的郵局建築,則能作為這一切的核心地標。

國際借鏡:東京車站與 JP Tower,老郵局也能變城市新地標

在討論北門郵局的都市更新之前,不妨先看看日本是怎麼做的!畢竟,台灣這類「老建築+新用途」的再利用案例還不多,但在鄰近的日本,這早已是城市規劃的重要方向。其中最具代表性的,就是東京車站旁的 JP Tower(日本郵政塔)。

JP Tower 是一棟樓高 200 公尺的現代摩天大樓,就位在東京車站丸之內口對面。它的前身,正是擁有歷史意義的「東京中央郵便局」!一棟昭和時代興建、承載郵政記憶的經典建築,在重建過程中,日本郵政並沒有將舊建築完全拆除,而是選擇保留原本的外牆與部分空間,再與後方新建的辦公與商業大樓結合,形成新舊共構的複合空間。

這樣的設計不僅讓舊郵局的歷史價值得以延續,也賦予建築全新的生命。JP Tower 裡現在有百餘家商店與餐廳,還有文化展演空間和景觀平台。最特別的是,它保留了舊時代的局長室作為展示空間,讓人們在逛街、用餐之餘,還能回顧日本郵政發展的歷程。這裡已經不只是郵局,也不只是商場,而是融合歷史、文化、消費與城市美學的地標型空間。

從設計概念來看,JP Tower 所傳遞的是一種「歷史不中斷,城市再進化」的態度:讓一棟老建築,不只是被保存下來,而是重新被納入城市脈絡中、參與當代生活。其實早在 2013 年,中華郵政就曾拜會日本郵政,親眼見證 JP Tower 的運作與成果,也正因如此,之後的臺北郵局都更案才逐漸定調為「古蹟活化+高樓新建」的雙軌佈局。

臺北郵局公辦都更案進度?中華郵政塔規劃?

臺北郵局的都市更新,不只是翻新一棟建築,而是一項結合文化保存、城市發展與產業轉型的大型計畫。這項公辦都更案由中華郵政主導,總面積約 4,300 多坪,是臺北市西區目前最具指標性的更新案之一。整體規劃結合古蹟活化與新建開發,目標是讓歷史建築與現代功能能夠並存,發揮最大的公共價值。

目前的規劃中,古蹟建築的北門郵局本體將完整保留,並預計轉型為國家級的郵政與通訊博物館,成為介紹台灣郵政發展的重要文化場域。而郵局後方原為作業空間與附屬設施的區域,將興建一棟地上 44 層、地下 4 層的現代化辦公大樓,也就是大家所稱的「 中華郵政塔 」,作為金融與創新產業的進駐基地。

這棟 中華郵政塔 未來可能將匯聚台灣金融科技與證券體系的核心單位,包含證交所、期貨交易所、櫃買中心與集保所等四大金融機構,預計進駐新大樓與中華郵政共同辦公。這樣的佈局不只是空間再利用,更希望藉由集中產業資源,打造臺北市西區的「金融與創新中心」,進一步吸引新創企業、資金流與國際人才進入。

在時程規劃上,台北郵局都更案已經在 2024 年 1 月正式舉行啟動儀式,代表都市更新正式進入實質推動階段。在 2024 年 4 月,進入監造設計評選階段,接下來預計於 2027 年完成施工廠商招標、動工,並在 2032 年完工啟用。屆時整體園區將以「古蹟在前、金融在後」的方式呈現,形成一個都市歷史與未來交會的節點。

什麼是「廉政平台」?臺北郵局都更案為什麼需要它?

說到都市更新,大家腦中可能先浮現的是蓋大樓、拆老房,或者和投資、建商有關的新聞。但你可能沒想到,像「 臺北郵局公辦都更案 」這樣大型又關係到公有資產的計畫,其實也牽涉到一件很關鍵的事:如何確保整個過程公開、透明、沒有弊端?這就是「 廉政平台 」負責的工作!

所謂的廉政平台,其實可以把它想像成一種由公部門牽頭設立的監督機制。它的目的很簡單,就是要在都更過程中加入防弊的機制,讓各個單位能夠彼此監督、即時通報、協力解決問題,避免重演過去某些大型開發案的爭議與漏洞。這次由中華郵政主導的北門郵局都更案,就主動成立了這樣的廉政平台,是目前台灣都市更新案件中比較少見、但非常值得關注的一項制度設計。

為什麼要特別強調這一點?因為北門郵局這個案子涉及的範圍不小,總經費預估高達 278 億元,參與單位包括中華郵政本身,以及證交所、期交所、櫃買中心與集保所等四大金融機構。未來還將興建 44 層樓的金融大樓、活化古蹟變身郵政博物館,可以說是全國注目的都更示範案之一!

臺北北門郵局都市更新的效益是什麼?歷史與未來的雙重投資

回顧整個臺北北門郵局的都市更新案,它不只是一項建設工程,而是一場關於城市歷史記憶、空間再利用與產業轉型的公共投資。這場由中華郵政主導、結合多個公部門與金融機構參與的公辦都更計畫,不只是要讓一棟老建築「不被拆掉」,而是讓它重新成為城市生活的一部分。

- 從文化層面來看,這項更新案最直接的效益,就是保存與活化臺北郵局這座市定古蹟。與其讓歷史建物淪為展示櫥窗,不如透過整合性的規劃,讓它在保有原貌的同時,轉型為郵政博物館、藝文展演空間或其他公共設施,在展現對建築的尊重之餘,更是對過往城市歷史與市民記憶的延續。

- 從都市規劃的角度來看,這個案子成功地把一塊長期使用效率偏低的國有土地,轉化為集交通、文化與產業功能於一體的核心地段。它緊鄰臺北車站,是六鐵共構的交通樞紐,又在西區門戶計畫範圍內,未來將帶動周邊空間的再生與活絡,補足西側長年相對低迷的都市能量。

- 而從產業與經濟的層面來看,這次都更案具策略性的一步,是引入金融與創新產業資源:未來 44 層高的大樓不只是辦公空間,也是金融監理體系與創新經濟的交會點。證交所、期貨交易所、櫃買中心與集保所都將進駐,搭配郵政轉型與文創應用,有機會形成一個具有國際連結力的金融與創意聚落,也為臺北市推動數位轉型與吸引外資創造實質利基。

未來幾年,北門郵局將如何在保留與創新之間取得平衡,不僅考驗規劃與執行的能力,也將成為臺北這座城市在發展過程中,一場重要的公共示範!這座歷經百年風華的郵局,未來將不只是見證城市的過去,也可能再次成為推動臺北未來發展的關鍵角色。

💡你家要都更?15 秒快速幫你試算都更、重建價格!>>>請點我

【資料來源】

【延伸閱讀】

Hi 喜愛學習的房迷,你本週的閱讀額度只剩2篇

30 秒免費加入房感會員,繼續縮短與房的距離吧!

加入會員還可共享感感集團會員福利,輕鬆達成跨域探索!