【2025社宅申請必懂】社會住宅如何共融共生?社宅附屬設施、社福駐地服務全解析!

提到社會住宅,許多人第一時間想到的可能是「經濟實惠的租屋選擇」,不過社宅其實不只是住的地方,更是實踐「 社區共生 」和「 社會共融 」的重要場域,而「 混居 」即是邁向「 共融社宅 」的關鍵第一步!究竟,社會住宅是如何透過空間規劃與軟服務,打破冰冷的鄰里關係,創造一個溫暖的家?社宅申請前必讀!讓我們一起來了解吧!

不只是混居!社會住宅如何打破社區標籤?

所謂的「混居」就是讓不同收入、身份背景的民眾居住在同一個社區或街區裡,藉此打破社宅的標籤和刻板印象。例如《住宅法》明定社會住宅必須有至少 40% 的比例出租給經濟或社會弱勢者,同時國家住都中心也特別保留 20% 社宅給婚育家庭、8% 提供給軍警消同仁,除了照顧婚育族群,也展現國家對軍公職人員及其眷屬的關懷;而在都市規劃上,將社宅興建於精華地段,本身也屬於「混居」的實踐。透過這樣的安排,不同背景的人們能有更多互動與交流的機會,減少偏見、促進理解,進而提升社會的凝聚力與穩定性。

然而,光是「混居」還不夠。如何真正跨越族群之間的隔閡,讓社宅居民從共處走向「共融」?讓我們從目前各縣市營運中的社宅來一探究竟:

如何推動共融社宅?社宅共融的4個策略

為了實現社會住宅共融的目標,社宅在居住空間、公共環境、附屬設施的規劃上,以開放、共享為原則。其重點在於創造居民相遇的場所,讓不同群體有機會交流、互動,進而打破社會住宅的標籤與刻板印象。綜觀目前台灣的社宅營運經驗,可以歸納出以下 4 大社宅共融策略:

1.打開圍牆,鄰里共享開放空間

圍牆對一般社區而言是安全屏蔽,也是宣示住戶的產權範圍。不過對於強調公共財價值的社宅來說,高牆反而阻礙社會住宅社區與周邊鄰里的互動,可能讓社宅成為城市中的孤島。因此政府興辦的社宅社區多採「無圍牆」設計,保留大面積開放空間(廣場、步道等),並設置休憩設施,讓附近居民都能走進社宅活動放鬆,一同享受優質的都市公共空間。在無形間也打開人與人之間的隔閡障壁,讓社宅社區與住戶共同融入在地紋理。

2.設置多元附屬設施,提升在地生活機能

現今的社會住宅不只是提供一個「住的地方」,還強調完善的生活機能。根據內政部規範,社宅可依據在地需求設置 11 大類附屬設施,包括托育服務、長照服務、社區活動中心、文康休閒空間、青創基地等。

國家住都中心在千戶以上的大型社宅,也會優先推動設置托嬰中心、幼兒園、老人日照中心及身心障礙社區式服務設施,以確保居民與周邊鄰里的公共服務資源都能跟上需求。換句話說,社宅的興建也間接帶動地方社會福利設施的升級,讓整體居住品質提升。

💡延伸閱讀>>>社會住宅怎麼來的?社宅的土地來源?社宅前置整備工作有哪些?

3.社宅引入社福組織,提供駐地服務

為了加強社宅服務功能,政府也積極與社福機構、非營利組織(NPO)合作,在社會住宅內提供兒童課輔、長者照護、心理諮詢、職涯輔導等多元社會福利服務。這些社福機構與 NPO 不僅幫助特定的弱勢族群,還會舉辦各種敦親睦鄰的活動或服務,讓社宅居民在共享資源的同時,更能建立包容與支持的社區氛圍。

4.舉辦多元交流活動,強化社區凝聚力

社區的活力來自於人與人之間的互動,政府作為社宅營運單位,定期舉辦鄰里共餐、技能工作坊、親子活動、社區市集等多元交流活動,鼓勵住戶主動參與、認識鄰居,不僅能增進社區互助精神,也能有效降低都市生活中的孤立感,讓社宅成為真正有溫度的生活空間。

社會住宅附屬設施:滿足生活機能、提供全齡照顧

在推動社會住宅時,附屬設施規劃是提升生活品質的重要一環。社宅興辦單位會與縣市政府、衛福部、教育部等相關單位協調,依據在地人口結構、生活需求來設計空間,確保居民不只「有房住」,還能享有便利、多元的服務!

商業設施空間:滿足日常需求

住在社會住宅,最重要的就是生活機能是否方便。以有共 3,490 戶、四區的「 林口選手村社宅 」為例,為了讓居民下樓就能解決日常所需,社宅一開始就規劃了便利商店、餐飲店、洗衣店等商業店鋪。像是 A、B 區的街道上有各種餐飲選擇,C 區則引進補教業者,提供社會住宅內或社區周邊學生課後輔導;而便利商店則設在社宅街角,提供 24 小時營業,不只方便居民採買,也在夜晚增加安全感。

其實,社宅的商業設施不僅服務住戶,還能帶動地方發展。像是「 台北萬華莒光社會住宅 」的一樓就由「 誠品生活時光 」進駐,販售生鮮、日用品和書籍,讓居民買得到生活必需品,也把文化氣息帶進社區。至於「 桃園中壢一號社宅 」則打造「 地方創生基地 」,提供青創團隊展售平台,變成實驗市場的場域。

無論是便利商店、餐飲,還是創新空間,這些商業設施的核心目的,都是讓居民生活更便利,同時為社區和周邊注入新的活力。

社會福利設施:照顧家庭與多元族群

社會住宅除了規劃商業店鋪,也在提供各種社宅福利設施,貼心照顧家庭與不同族群的需求。為了解決家長的托育困擾,許多社宅設有托嬰中心和幼兒園,讓父母可以安心工作。部分社宅還提供親子共學空間與兒童遊樂設施,營造友善的親子生活環境。例如「 林口世大運選手村社宅 」在三個分區皆設有幼兒園,提供高達 270 個幼生名額,對林口區眾多年輕家庭而言,是一大福音!

面對高齡化社會,社宅也積極引入日間照顧中心、長照機構及小規模多機能服務中心,讓需要照顧的長者和家庭成員能就近獲得支援,減輕家屬負擔。例如「 台中豐原安康社宅 」與中國醫藥大學附設醫院合作設立保健室,為社區居民提供醫療諮詢、健康檢查與關懷服務,不僅提升長者生活品質,也讓住戶感受到溫暖與安心。

透過這些社會福利服務,社宅不只是提供居住空間,更成為能夠照顧家庭、長者與弱勢族群的完整社區,打造便利、安全、友善的居住環境。

社區活動與休閒設施:創造交流與共享

為了促進居民之間的互動與社區凝聚力,社宅內會規劃各種共享空間與活動場域,這些公共空間也是社宅附屬設施的一環,常見的活動與休閒設施如下:

- 閱覽室與共學空間:適合舉辦讀書會、學習講座,鼓勵居民透過學習增進交流。例如「 桃園八德三號社宅 」便由市立圖書館分館進駐,擁有 2 萬餘冊藏書,提供充足座位,讓民眾能自在閱讀與學習。

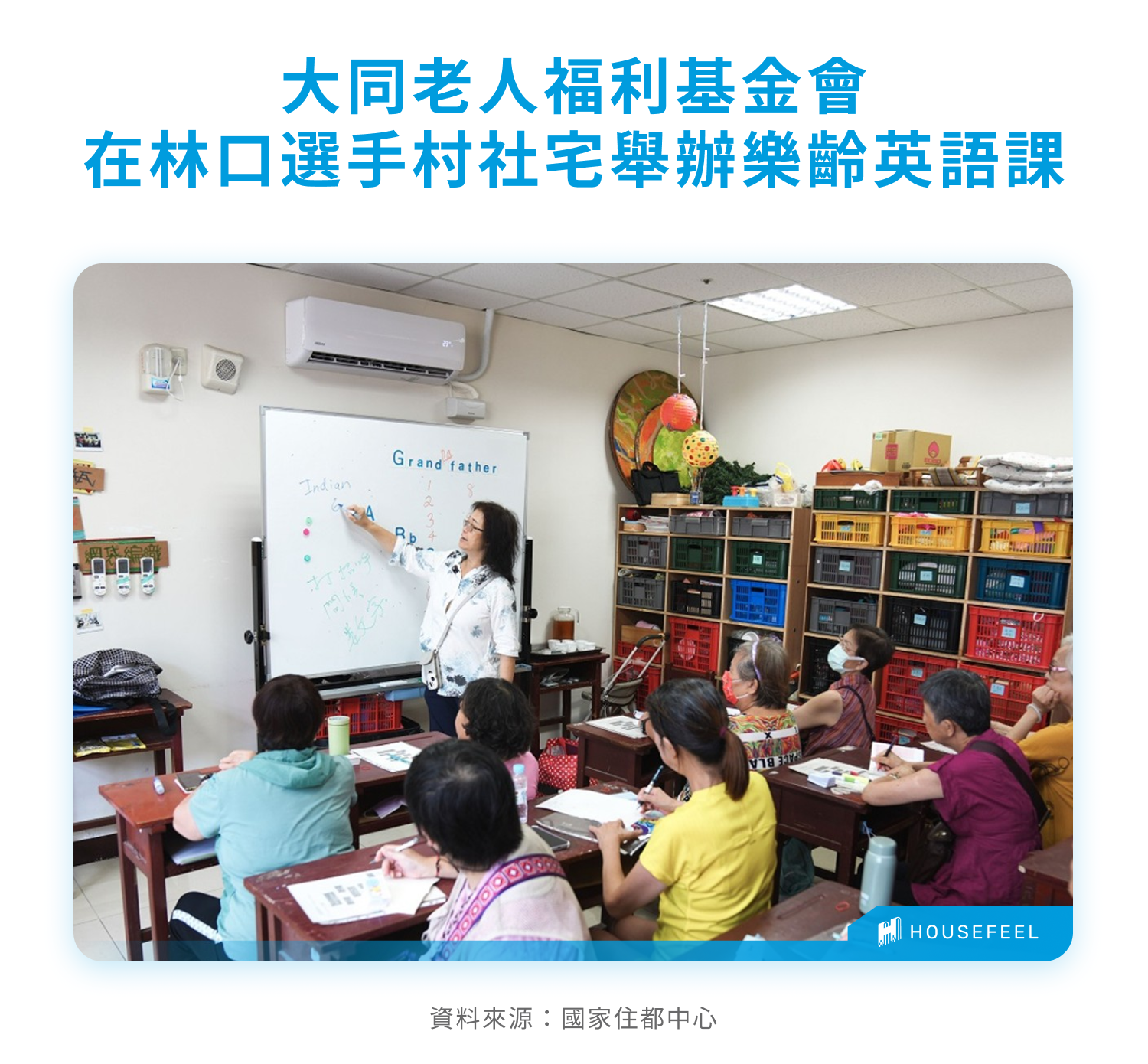

- 多功能活動空間:是社區內辦理講座課程、聚會活動的重要場地,不僅促進社區參與,也提供住戶發展新興趣與技能的管道。再以「 林口選手村社宅 」為例,大同老人福利基金會就曾在此舉辦「 共餐共學 」活動,讓社區長者透過植栽、縫紉、體操課程學習新知、增強信心並延緩老化;同時,也有社區媽媽發起英文會話小組,提供孩童免費練習機會,提升外語能力。

- 共享客廳與共享廚房:部分社宅更設計「共居房」,例如「 新北土城員和社宅 」、「 台中東區尚武好宅 」讓數個家戶共用玄關、客廳、廚房和陽台,並訂定居民生活管理公約,藉由軟硬體規劃讓不同家庭間有更多互動,逐步形成自主管理與溫暖緊密的社區氛圍。

- 戶外綠地與運動設施:不少社宅規劃社區花園、步道及健身區,方便居民就近運動、放鬆交流並保持健康。像是「 台北興隆D2社宅 」和「 廣慈社會住宅 」皆設有空中操場,提供住戶慢跑運動及休閒運動的空間,建築樓層間還安排半戶外平台,讓住戶能隨時休息或社交。

透過社會住宅完善的附屬設施,住戶與在地居民都能享有便利、舒適的生活環境,也進一步實現社宅的「 混居 」與「 共融 」目標。下一篇文章將聚焦於社福機構駐地社宅提供的服務,深入探討社宅如何成為穩固的社會安全網絡,照顧每一位居民的日常需求。

【參考資料】

- 【#社宅怎麼來的➐】社福設施篇

- 【社會住宅運動10周年】專文#04 林育如/社會住宅不只是提供住所,導入「社會福利服務」才是關鍵

- 承載社福使命 廣慈博愛園區(台北畫刊111年12月)

- 台中市社會住宅「社區好站」:社會基礎設施在社會住宅的實踐

- 從庇護所到社會住宅── 建構以居住為核心的社會安全網2021年亞洲婦女庇護安置線上年會

- 【10周年專文】社會住宅為何需要社區營造?以台北青創計畫為例

- 打造為所有人開放的包容城市:當社福制度失靈,我們如何容納多元與差異?

【延伸閱讀】

Hi 喜愛學習的房迷,你本週的閱讀額度只剩3篇

30 秒免費加入房感會員,繼續縮短與房的距離吧!

加入會員還可共享感感集團會員福利,輕鬆達成跨域探索!